La più grande fotocamera del mondo ora è attiva e ha scattato le prime impressionanti foto

- Alessandro Fabiani

- 24 giu 2025

- Tempo di lettura: 4 min

Dopo quasi trent’anni di progettazione e lavoro, il Vera C. Rubin Observatory ha finalmente svelato al mondo le sue prime immagini ufficiali del cielo. Scattate dalla rivoluzionaria fotocamera LSST, acronimo di Legacy Survey of Space and Time, queste fotografie rappresentano non solo un traguardo tecnologico, ma anche l’inizio di una nuova epoca per l’esplorazione astronomica. Si tratta di immagini straordinarie per risoluzione, profondità e ampiezza: mostrano porzioni di universo mai osservate con questo livello di dettaglio e documentano già milioni di oggetti celesti, tra galassie lontane, stelle della Via Lattea e migliaia di asteroidi.

L’osservatorio si trova sulla cima del Cerro Pachón, un’altura andina in Cile a oltre 2.600 metri di altitudine. La scelta del luogo non è casuale: qui i cieli sono limpidi e bui, perfetti per la fotografia astronomica. Fin dall’inizio, l’idea era ambiziosa quanto chiara: costruire uno strumento in grado di mappare l’intero cielo australe ogni tre o quattro notti, per dieci anni consecutivi. Non si tratta di osservare singoli fenomeni, ma di registrare tutto ciò che accade sopra le nostre teste, notte dopo notte, creando una sorta di time-lapse cosmico in altissima definizione.

Le immagini pubblicate in occasione del cosiddetto “first light”, il primo sguardo ufficiale del telescopio, sono state ottenute con appena dieci ore di osservazioni preliminari. Eppure, già mostrano la potenza del sistema. Alcune foto rappresentano dettagli incredibilmente ricchi di nebulose come la Trifida e la Laguna. Ciò che colpisce è che questi scatti occupano solo una minuscola parte del campo visivo totale della fotocamera: in certi casi, appena il 2%. Servirebbero decine di monitor affiancati per visualizzarne uno per intero alla massima risoluzione. Queste immagini non sono solo spettacolari: sono una dimostrazione concreta delle enormi capacità dell’osservatorio.

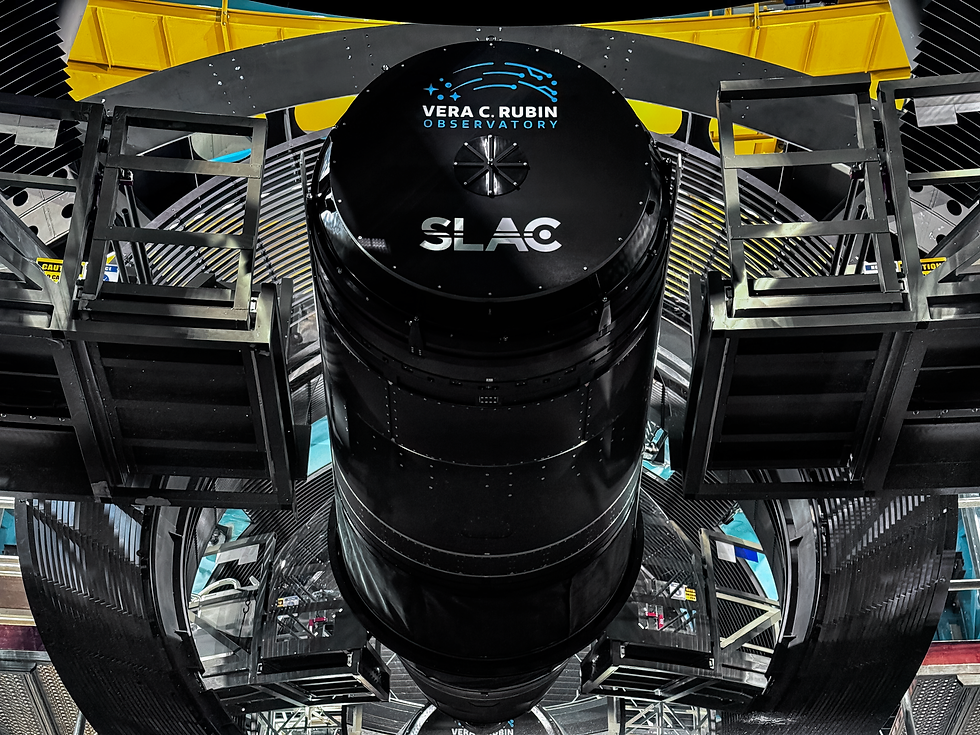

Alla base di tutto c’è un concentrato di ingegneria e fotografia digitale senza precedenti: la fotocamera LSST, con i suoi 3,2 gigapixel di risoluzione, è la più grande mai costruita per l’astronomia. Pesa oltre tre tonnellate e contiene 189 sensori CCD disposti in 21 moduli, capaci di catturare immagini che coprono ogni volta un’area del cielo grande circa 40 volte quella della Luna piena. Grazie a sei filtri ottici intercambiabili, il sistema può lavorare su un ampio spettro luminoso che va dal vicino ultravioletto al vicino infrarosso. Ogni notte, il telescopio può scattare fino a duemila immagini, una ogni trenta secondi, spostandosi rapidamente da una porzione di cielo all’altra. Non solo: i dati vengono elaborati quasi in tempo reale, e ogni evento transitorio rilevato – come una supernova, un asteroide o una stella variabile – viene segnalato nel giro di un minuto. Si prevede che ogni notte verranno generati oltre dieci milioni di notifiche automatiche, e che nel corso dei dieci anni di attività saranno raccolti oltre sessanta petabyte di dati. Una quantità che supera quella di tutti gli altri osservatori ottici messi insieme nella storia.

Per capire quanto sia stato complesso arrivare a questo risultato, bisogna guardare indietro nel tempo. L’idea di un telescopio così ambizioso nasce negli anni Novanta. Già nel 1996 prende forma il progetto LSST, ma è solo nel 2006 che viene scelta ufficialmente la sede in Cile. I lavori di scavo iniziano nel 2011 e nel 2015 viene posata la prima pietra per la costruzione dell’edificio. Intanto, in California, presso il laboratorio SLAC di Stanford, prende forma la fotocamera, frutto di anni di ricerca e perfezionamento. La costruzione è lunga e attraversa diverse fasi, alcune delle quali rallentate dalla pandemia. Ma nel 2024 la fotocamera viene finalmente completata e spedita in Cile. Viene montata sul telescopio nel marzo 2025, e tre mesi dopo arriva il momento tanto atteso: il primo scatto ufficiale, che segna l’inizio della missione scientifica.

Il Rubin Observatory si distingue da strumenti come Hubble o James Webb per un approccio radicalmente diverso. Non è progettato per studiare in profondità un singolo oggetto celeste, ma per osservare l’intero cielo con continuità e ampiezza. Ogni notte, registra cambiamenti, movimenti, eventi rari e inaspettati. In questo modo, potrà aiutare a rispondere ad alcune delle grandi domande della cosmologia contemporanea: cos’è la materia oscura? Cosa c’è dietro l’energia oscura, che sembra accelerare l’espansione dell’universo? Come si evolvono le galassie nel tempo?

L’osservatorio ha già mostrato di poter dare risposte concrete, ma c’è di più. La sua capacità di osservare tutto e di continuo apre la porta anche a scoperte impreviste. Potrebbero emergere oggetti mai visti prima, o fenomeni ancora sconosciuti alla fisica attuale. Ogni scatto sarà un frammento di un grande racconto cosmico, scritto in tempo reale, notte dopo notte.

Per chi guarda queste immagini da appassionato di fotografia, c’è un senso di meraviglia che va oltre la tecnica. C’è il gusto di sapere che ogni pixel racconta una storia lontanissima, ma anche la consapevolezza che quello che stiamo osservando è solo l’inizio. L’universo, grazie al Rubin Observatory, non è più solo immobile e silenzioso, sta iniziando a parlare.

Commenti